Das Objekt des Semesters

Eos und der schöne Glaukon

Eine attisch weißgrundige Lekythos des Providence-Malers aus frühklassischer Zeit (Inv. Gr363)

In der Kultur des antiken Griechenland spielten Duft- und Körperöle in vielen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Sie kamen anlässlich von Gastmählern und Trinkgelagen zum Einsatz, beim Sport in der Palästra oder bei der Verehrung der Götter in den Heiligtümern. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass in griechischen Töpfereien eine ganze Reihe von zumeist kleinformatigen und sehr variantenreichen Gefäßformen für Duft- und Salböle entwickelt wurden. Viele dieser Formen dienten nicht nur zum Aufbewahren und Auftragen der Öle. Sie wurden auch als modische Accessoires herumgetragen und als kleine Präsente verschenkt.

Ein besonderer Typus des Ölbehälters stellt die Form der Lekythos dar. Es handelt sich um schlanke, einhenkelige Gefäße mit engem Hals und charakteristischer Mündung in Form eines kleinen Bechers mit eingezogenem Rand. Solche flaschenartige Ölgefäße waren seit geometrischer Zeit verbreitet. Eine besondere Form mit zylinderförmigem Körper und flacher, deutlich abgesetzter Schulter entwickelte sich in Athen im 6. Jahrhundert v. Chr. Diesem Typus der 'Zylinderlekythos' entspricht das Greifswalder Gefäß mit der Inventarnummer Gr363, das sich seit 2009 in der Archäologischen Sammlung der Universität Rostock befindet (Abb. 1–4).

Eine große Bedeutung hatten die in den Lekythen aufbewahrten Duftöle auch im sepulkralen Bereich, und zwar sowohl im Umgang mit dem Leichnam während des Bestattungsritus als auch bei der Pflege des Grabes. Salbgefäße wurden regelmäßig als Grabbeigaben verwendet. Und nach der Bestattung benutzte man sie, um Ölspenden für die Toten und die Totengötter an den Gräbern vorzunehmen oder auch um Grabmäler einzusalben und so zu pflegen. Die dafür benutzten Gefäße konnten an den Gräbern abgestellt werden. Sie ließen sich dann als Hinweis auf die fortdauernde Pflege des Totengedenkens durch die Hinterbliebenen verstehen.

Bis in die Zeit der Perserkriege unterschieden sich die Lekythen, die im sepulkralen Bereich eingesetzt wurden, nicht von denjenigen, die in den Heiligtümern oder in den Häusern Verwendung fanden. Um 480 v. Chr. begannen dann allerdings einzelne Töpfer in Athen mit der Produktion von Gefäßen, die exklusiv auf eine Verwendung im Umgang mit den Toten zugeschnitten waren. Diese Gefäße waren zumeist größer als die in anderen Bereichen eingesetzten Exemplare. Vor allem aber wurde für die Grablekythen eine spezielle Dekorationstechnik und bald auch ein eigenes Repertoire an Bildthemen entwickelt.

Die spezielle Dekorationstechnik zeichnet sich durch den Auftrag eines hellen, zumeist gelblich-beigen Überzugs aus, der aus kaolinhaltigem Tonschlicker mit Beimischungen von weiteren Materialien wie Gips bestand. Die Technik wird deshalb mit dem Begriff 'weißgrundig' bezeichnet. Auf dem hellen Überzug wurden die Figuren mit feinen Umrisslinien aus Glanztonschlicker aufgemalt und durch zusätzliche Farben weiter ausgestaltet. Dabei kamen vor allem verschiedene Rot- und Gelbtöne zum Einsatz. Auf den frühesten weißgrundigen Lekythen wurde zudem für die Darstellung der Haut von weiblichen Figuren ein weißer Farbton verwendet. Auf dem Gefäß in der Rostocker Sammlung wurde diese zusätzliche helle Farbe für die Haut sowie ein rötlicher Braunton für das lange Gewand der Figur eingesetzt (Abb. 5). Für Haar und Mantel der Figur verwendete der Vasenmaler denselben schwarzen Tonschlicker, mit dem er auch Teile des Figurenkonturs und den Flügel mit seiner detaillierten Binnenzeichnung ausführte.

Um 470 v. Chr. war die weißgrundige Maltechnik an und für sich nichts neues. Sie lässt sich schon auf attischen Gefäßen nachweisen, die rund 70 Jahre älter sind. Neu war allerdings die systematische Verwendung dieser Technik für Lekythen, die ausschließlich im Grabkontext verwendet wurden. Die Bevorzugung der Dekorationstechnik gerade in diesem Bereich ist gut nachvollziehbar. Weißgrundige Gefäße waren für eine häufige Nutzung ungeeignet, denn der helle Überzug haftete nur schlecht an der Tonoberfläche und war deshalb im Vergleich zum üblichen Glanztonüberzug wenig beständig. Für den einmaligen Gebrauch im sepulkralen Bereich spielte dies keine Rolle. Die optischen Vorzüge der Technik konnten hier also ohne Abstriche bei der Funktionalität eingesetzt werden. Einer dieser Vorteile bestand darin, dass die weiße Oberfläche an die Materialität von Marmor erinnerte und auch die polychrome Malweise derjenigen Technik nahekam, mit der man marmorne Oberflächen dekorierte. Mit der geringen Beständigkeit des Materials war also paradoxerweise der Vorteil verknüpft, dass sich damit auf das Material Marmor anspielen ließ, – das seinerseits im Grabbereich gerade wegen seiner Beständigkeit besonders geschätzt wurde.

Dass der Verweis auf das Material Marmor zum gegebenen Zeitpunkt gerade im Grabbereich von Interesse war, hat gute Gründe. Denn kurz zuvor, nach dem Sturz der Tyrannis und der Einführung einer demokratischen Staatsform unter Kleisthenes (508/7 v. Chr.), war der Aufwand für Bestattungen gesetzlich eingeschränkt worden. Dies hatte zur Folge, dass bis ca. 420 v. Chr. in ganz Athen und Attika keine marmornen Grabmonumente mehr errichtet werden konnten. Als eine Art Ersatzmedium bedienten die Keramikgefäße mit ihren weißen Oberflächen und ihrem speziellen Malstil also ein Bedürfnis nach symbolischen und repräsentativen Aussagen, das im zeitgenössischen Kontext gut verständlich ist.

Die weißgrundigen Grablekythen wurden in Athen primär für den heimischen Markt hergestellt. Darüber hinaus wurden sie in größerer Zahl nur in wenige andere griechische Städte exportiert. Wichtige Absatzmärkte waren die nahe gelegene Stadt Eretria auf Euböa sowie Gela an der Südküste von Sizilien. Für das Verständnis der Gefäße und ihrer Bilder sind diese Voraussetzungen wichtig. Sie ermöglichen dem modernen Betrachter sehr genau zu definieren, für wen die Lekythen produziert und in welchen lebensweltlichen Kontexten sie eingesetzt wurden. Auch geht daraus hervor, dass die Hersteller der Gefäße ihre Kundschaft und deren Bedürfnisse sehr genau kannten – ganz anders als dies etwa im Fall von Symposionsgeschirr vorauszusetzen ist, das in großen Mengen auch für diverse nicht-griechische Kunden, etwa die Etrusker in Mittelitalien, hergestellt wurde.

Ein sehr enger Bezug auf das heimische Milieu Athens und auf die dort herrschenden Gebräuche im Umgang mit Tod und Trauer ist denn auch für das Greifswalder Gefäß vorauszusetzen. Zwar ist der Fundort des Gefäßes unbekannt. Aufgrund der Erhaltung und dank des Hinweises auf seine Herkunft aus dem Athener Kunsthandel können wir aber immerhin mit großer Zuversicht davon ausgehen, dass die Lekythos in Athen oder Umgebung – allenfalls auch in Eretria – als Grabbeigabe verwendet wurde. Der Einsatz von zusätzlichem Weiß für die Angabe der weiblichen Haut lässt zudem den Schluss zu, dass es sich um eine frühe weißgrundige Lekythos der Jahre um 470 v. Chr. handelt. Bestätigt wird dies durch die stilistische Analyse des figürlichen Dekors, die eine Zuweisung an einen bestimmten Vasenmaler erlaubt, von dem rund zweihundert weitere Gefäße bekannt sind. Nach dem Aufbewahrungsort einer Amphora im Museum der Rhode Island School of Design in Providence wird er als 'Providence-Maler' bezeichnet. Seine 'Handschrift' lässt erkennen, dass er stark durch den Berliner Maler, einen der wichtigsten spätarchaischen Vasenmaler, beeinflusst war. Es dürfte sich beim Providence-Maler um einen jüngeren Werkstattkollegen und Schüler des Berliner Malers gehandelt haben.

Auch der figürliche Dekor lässt sich gut in die frühe Phase der Produktion von weißgrundigen Lekythen einordnen. Das Bildmotiv wurde vom Providence-Maler und seinen Werkstattgenossen auch auf Gefäßen ohne sepulkralen Bezug eingesetzt. Es gehört demnach in die Zeit, in der sich das spezielle Bildrepertoire mit sepulkralem Bezug, das später für die Lekythen typisch ist, erst entwickelte. Für die Funktion des Gefäßes als Grabbeigabe ist das Motiv dennoch überaus passend (Abb. 5):

Dargestellt ist eine einzelne weibliche Figur mit großen Flügeln. Sie trägt ein langes, auf Hüfthöhe gegürtetes Gewand (griechisch Chiton) und einen dunklen Mantel. Das hochgesteckte Haar wird von einem Band (griechisch Kekryphalos) zusammengehalten. Das Ohr ziert ein Anhänger. Die Figur läuft nach rechts und hat beide Hände offen ausgestreckt. Zunächst könnte man denken, dass sie in den Händen ursprünglich einen Gegenstand hielt, dessen Abbildung nicht erhalten ist. Aber sowohl die genaue Analyse des vorliegenden Befundes als auch verschiedene Parallelen auf anderen Gefäßen mit entsprechendem Bildmotiv lassen darauf schließen, dass die Frau tatsächlich mit leeren Händen nach rechts, aus dem Bild hinaus läuft. Um die oft dargestellte Siegesgöttin Nike, die ebenfalls geflügelt ist, kann es sich demnach nicht handeln: Denn dann müsste die Figur einen Kranz oder ein ähnliches Objekt in den Händen halten, mit dem sie jemanden auszeichnen oder ein Objekt schmücken will.

Schnell laufende Flügelfrauen mit ausgestreckten leeren Händen kommen demgegenüber auf frühklassischen Vasen regelmäßig in Verfolgungsszenen vor. Besonders oft sind geflügelte Frauen dargestellt, die einen jungen Mann oder einen Knaben ergreifen. In vielen Fällen können die Bilder auf den aus dem Mythos bekannten Raub des schönen Jägers Kephalos oder auch des trojanischen Prinzen Tithonos durch Eos, die Göttin der Morgenröte, gedeutet werden. Auch der Providence-Maler hat solche Raubszenen abgebildet, beispielsweise auf einer Amphora aus Nola im Cabinet des Médailles in Paris. Im vorliegenden Fall ist also einzig die Göttin Eos gezeigt, die einen Sterblichen verfolgt, um ihn zu rauben. Als Trostmotiv im Kontext einer Bestattung ist das Bild natürlich leicht verständlich: Das mythologische Exemplum visualisiert das Todesschicksal als Raub durch eine Göttin; die verstorbene Person wird mit dem Liebling einer Göttin verglichen, der in der Blüte seiner Jugend und wegen seiner Vortrefflichkeit dahingerafft wurde.

Der geraubte Kephalos könnte auf einer zweiten Lekythos dargestellt gewesen sein, die mit unserem Gefäß kombiniert war. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat ein solches Szenario vor allem auch deshalb, weil von demselben Maler tatsächlich Lekythen bekannt sind, die einzig das Opfer eines entsprechenden Raubes zeigen. Ein Beispiel im Nationalmuseum in Athen, das aus einem Grab in Eretria stammt, zeigt einen nach rechts eilenden und sich nach links umblickenden jungen Jäger. Da dieses Gefäß nicht nur von demselben Maler dekoriert wurde, sondern auch genau dieselben Dimensionen aufweist wie die Greifswalder Lekythos, liegt die Vermutung nahe, dass die beiden Stücke als Paar geschaffen und vielleicht auch in demselben Grab niedergelegt waren.

Überaus interessant im Hinblick auf die Frage, wer auf der Greifswalder Lekythos genau als Opfer der geflügelten Göttin verstanden werden sollte, ist ein weiteres Element des Gefäßdekors, das sich wegen seiner schlechten Erhaltung leicht übersehen lässt: Rechts vor dem Mund der Göttin finden sich mehrere Buchstaben, die in verdünntem Glanzton aufgetragen sind (Abb. 6). Trotz des Fehlens einzelner Lettern lässt sich die zweizeilige, leicht schräg nach unten verlaufende Inschrift problemlos ergänzen. Der Text lautet Glaukon kalos. Es handelt sich also um eine der auf attischen Vasen oft eingesetzten 'Kalos-' bzw. 'Lieblingsinschriften'. Sie besagt lapidar: "Glaukon ist schön". Derselbe Text findet sich auch auf der eben genannten maßgleichen Lekythos des Providence-Malers aus Eretria, die möglicherweise den von Eos verfolgten Jäger Kephalos zeigt.

Kalos-Inschriften werden auf attischen Vasen seit ca. 550 v. Chr. verwendet. In den meisten Fällen wird ein anonymer Jüngling (griechisch ho pais = "der Knabe / Jüngling") als schön bezeichnet. Ein konkreter Name wie im vorliegenden Fall wird 'nur' auf rund 1.000 Vasen angegeben. Zumeist sind es männliche Namen, während weibliche Namen deutlich seltener vorkommen. Letztere beziehen sich fast ausschließlich auf Hetären, da es für bürgerliche Frauen als ungebührlich galt, wenn ihr Name 'in aller Munde' war. Im Gegensatz dazu lässt sich bei den männlichen Namen in vielen Fällen nachweisen, dass damit die Söhne von attischen Bürgern gemeint sind, deren jugendliche Schönheit im Alter von ca. 12 bis 20 Jahren gerühmt werden sollte.

Die in den Inschriften genannten Jünglinge sind in einzelnen Fällen auch aus anderen Quellen bekannt, insbesondere wenn sie als erwachsene Männer in Athen politische Aufgaben übernahmen. Zu diesen Personen zählt auch der auf der Greifswalder Lekythos genannte Glaukon. Er ist der Sohn des Leagros, der seinerseits in den Jahren um 510 v. Chr. von verschiedenen Vasenmalern wegen seiner Schönheit gerühmt wurde und später als Stifter einer statuarischen Weihung auf der Agora (um 480 v. Chr.) sowie bei Thukydides als einer der Strategen (d.h. Heerführer) des Jahres 466/5 v. Chr. belegt ist. Über seinen Sohn Glaukon geht aus der literarischen und inschriftlichen Überlieferung hervor, dass er wie sein Vater das Strategenamt bekleidete und zwar mindestens zweimal, im Jahr 441/0 und im Jahr 433/2 v. Chr.

Mit über 60 Nennungen ist Leagros der am häufigsten bezeugte Kalos-Name. Sein Sohn Glaukon liegt mit über 30 Nennungen auf Platz 3 der Rangliste. Die Prominenz des Leagros und seines Sohnes bei den Vasenmalern dürfte auch damit zu tun haben, dass deren Familie zum Demos Kerameis gehörte und also im Stadtviertel Kerameikos ansässig war, der von den zahlreichen hier betriebenen Töpfereien seinen Namen hatte. Leagros und später Glaukon waren dort also täglich auf den Straßen zu sehen. Und vielleicht waren sie sogar die Besitzer einer oder mehrerer der dort ansässigen Töpfereien. Die Lebensdaten des Leagros und des Glaukon sind wichtig für die Chronologie der attischen Vasenmalerei, da sie es ermöglichen, die von verschiedenen Malern dekorierten Gefäße, auf denen die beiden genannt werden, mit festen Jahreszahlen zu verbinden. Im Fall des Glaukon ist davon auszugehen, dass er ca. 495 bis 490 v. Chr. geboren wurde und seine 'Kalos-Jahre' also in die Zeit zwischen ca. 480 und 465 v. Chr. fielen.

Vor allem auf den attischen Vasen des 6. Jahrhunderts v. Chr. werden die Kalos-Inschriften häufig auf eine Art und Weise verwendet, die es schwer macht, einen sinnvollen Bezug zwischen dem Text und den Bildern zu erkennen. Das Schönheitslob eines Jünglings wurde häufig dazu verwendet, eine zusätzliche Aussage ins Spiel zu bringen, die weniger in Bezug auf das Bildthema als vielmehr auf den Verwendungskontext der meisten Gefäße beim Symposion als passend erscheint. Wie wir aus der Literatur wissen, aber auch anhand der Vasenbilder leicht nachvollziehen können, war das homoerotische bzw. päderastische Begehren eines der zentralen Themen beim gemeinschaftlichen Weintrinken der Männer.

Ab 510 v. Chr. ist zu beobachten, dass die Kalos-Inschriften zunehmend enger mit den Bildern verknüpft werden. Die Namensnennungen stehen dann nicht mehr als zusätzliche Aussage neben den Bildern, sondern lenken die Rezeption des Betrachters in eine bestimmte Richtung. Bei den weißgrundigen Lekythen ist nur schon die Tatsache, dass das auf eine bestimmte Person bezogene Schönheitslob oft an prominenter Stelle in den Bilddekor integriert ist, ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine sinnfällige inhaltliche Verknüpfung zwischen Text und Bild bestanden haben muss. Wieso sonst würde der Vasenmaler auf einem Gefäß, das in Athen oder Eretria als Grabbeigabe verwendet werden sollte, einer bestimmten Person ein Schönheitslob aussprechen, – einer Person notabene, die mit der konkreten Bestattung sicher nichts zu tun hatte?

Verständlich wird die zunächst befremdlich wirkende Inschrift nur, wenn man sie als eine Art abstraktes Bildelement begreift, das die Darstellung mit zusätzlicher Bedeutung aufladen sollte. Demnach ist hier eine Göttin gezeigt, die nicht nur einfach den mythischen Jäger Kephalos (oder den Prinzen Tithonos) raubt, sondern eine Göttin, deren (todbringendes) Begehren sich auf einen jungen Menschen richtet, der so schön ist wie Glaukon, und das heißt – aus der Sicht des Vasenmalers –: Der so schön ist wie der aktuell schönste Athener. Das mythologische Bild erhält dadurch eine Aktualisierung.

Darüber hinaus dürfte ein zusätzliches Element, das für einen modernen Betrachter paradox erscheinen muss, für die Kombination eines individuellen zeitgenössischen Namens mit einer mythologischen Szene eine wichtige Rolle gespielt haben. Denn die Nennung eines individuellen Namens lässt sich nicht zuletzt als Hinweis auf ein zentrales Element der zeitgenössischen Lebenswelt und auch des Umgangs mit den Verstorbenen verstehen: Wie der Name des Glaukon als schönster Athener in aller Munde war, ebenso sollte der Name des Verstorbenen weiterleben, da die Hinterbliebenen um ihn trauern und sein Andenken pflegen werden. Kaum etwas anderes galt in Griechenland als erstrebenswerter denn ein ruhmvoller Name. Und nichts galt als schlimmer denn die Vorstellung, dass nach dem Tod der Name des Verstorbenen von niemandem mehr erinnert würde.

Die Kombination von Bild und Text leistet damit eine aus heutiger Sicht nur noch schwer nachvollziehbare Verknüpfung zwischen abstrakten und konkreten Elementen. Der Tod des Individuums wird einerseits als Geschehen gezeigt, das in überzeitlichen, von den Göttern bestimmten Bahnen verläuft. Andererseits wird mit der Nennung eines konkreten zeitgenössischen Namens das wichtige Element des individuellen Erinnerns mit ins Bild gebracht. Gemeint ist allerdings nicht das konkrete Erinnern an die Person, die in der Inschrift genannt wird, sondern die Handlung des Erinnerns an einen individuellen Namen an und für sich. Die Kalos-Inschrift ist in diesem Sinn als eine Art Bildzeichen aufzufassen, das ganz allgemein für den Ruf des individuellen Namens und für das Erinnern an diesen Namen steht. Besonders deutlich wird diese Funktion der Kalos-Inschriften auf weißgrundigen Lekythen, die etwa zeitgleich und danach noch bis rund 440 v. Chr. in derselben Werkstatt von Kollegen des Providence-Malers hergestellt wurden: So kombiniert etwa der ein wenig jüngere Achill-Maler auf seinen Lekythen entsprechende Kalos-Inschriften regelmäßig mit der Darstellung von Frauen, die das Grab eines Verstorbenen schmücken oder sich auf den Besuch am Grab vorbereiten (so auf einer Lekythos in Boston, Museum of Fine Arts. Der Klang des individuellen Namens wird so als Ziel angegeben, auf das die Grabpflege der Frauen ausgerichtet ist.

Ein weites Feld eröffnet die Frage, inwiefern die Kalos-Inschriften auf den Lekythen in erster Linie körperliche Schönheit ansprechen sollten oder ob nicht auch andere Aspekte des Begriffs 'kalos' eine wichtige Rolle spielten, die sich weniger auf körperliche und mehr auf andere Formen von 'Schönheit' beziehen ließen. Eine andere weiterführende Frage ist demgegenüber leicht zu beantworten, und zwar diejenige, ob entsprechende Darstellungen mit Kalos-Inschriften nur für die Bestattung von männlichen oder auch von weiblichen Personen verwendet werden konnten: Es kann eindeutig festgestellt werden, dass Lekythen mit Kalos-Inschriften sowohl männlichen als auch weiblichen Verstorbenen mit ins Grab gegeben wurden. Dies ist letztlich wenig erstaunlich. Denn aus zeitgenössischer Perspektive musste der Einsatz der männlichen Formel als Zeichen für die individuelle Erinnerung auch an weibliche Verstorbene geradezu als zwingend erscheinen. Einerseits unterschied sich der Anspruch einer weiblichen Person an ein individuelles Gedenken im sepulkralen Kontext in nichts von demjenigen eines Mannes, während andererseits ein weibliches Äquivalent zur Kalos-Inschrift, mit dem dieser Anspruch hätte formuliert werden können, gar nicht zur Verfügung stand: Eine Kalos-Inschrift mit weiblichem Namen wäre von einem antiken Betrachter nicht mit dem guten Ruf einer bestimmten Person, sondern mit dem zweifelhaften Ruhm einer Hetäre assoziiert worden.

Ob die Greifswalder Lekythos einem männlichen oder einer weiblichen Verstorbenen mit ins Grab gegeben wurde, lässt sich also nicht mehr feststellen. Als Salbgefäß und als Zeichen für die fortdauernde Sorge der Hinterbliebenen um die verstorbene Person bediente sie in beiden Fällen dasselbe wichtige Bedürfnis nach Trost im sepulkralen Bereich: Wie einst Kephalos von Eos war die verstorbene Person viel zu früh von den Göttern geraubt worden, und ihr Name sollte in Erinnerung bleiben wie derjenige des schönen Glaukon, der damals in Athen in aller Munde war.

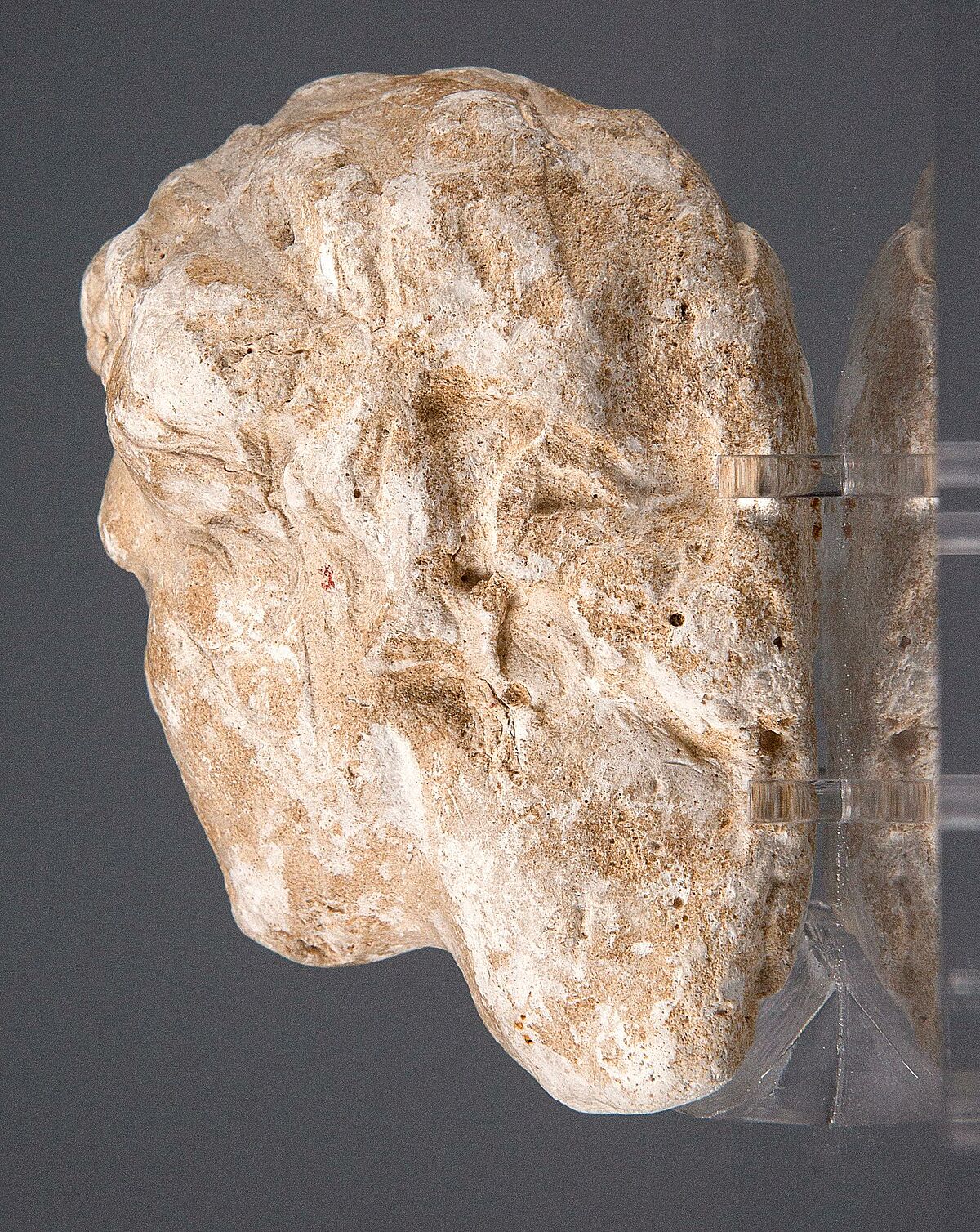

Objektdaten: Inv. Gr363. – Attisch weißgrundige Lekythos des Providence-Malers, um 470 v. Chr., mit Darstellung der Eos und Kalos-Inschrift (Γλαύκων καλός). – Höhe 28,6 cm, Durchmesser Rand 6,1 cm, Durchmesser Schulter 10,3 cm, Durchmesser Fuß 7,1 cm. – Fein geschlämmter, blassorangener Ton (Munsell 5YR 7/4) mit teilweise größeren weißen und rotbraunen Partikeln (bis ca. 1 mm) und viel Glimmer. Mündung außen, Hals, Henkel außen, unterer Bereich des Körpers und Oberseite des Fußes mit schwarzem, leicht metallisch schimmerndem Glanzton überzogen; Mündung innen mit dunkelbraunem und mattem (stark verdünntem) Glanzton überzogen; Randlippe / Mündungsoberfläche, Schulter, Henkelinnenseite und Außen- sowie Unterseite des Fußes mit orangenem bis rotbraunem mattem Glanzton überzogen; Dekorzone in der vorderen Hälfte des Körpers mit dick aufgetragener matter gelblich-beiger Engobe überzogen; Dekorzone in der hinteren Gefäßhälfte nur mit einer dünn aufgetragenen beigen Engobe ('wash') überzogen bzw.: Malgrund hier nicht erhalten / bei Restaurierung im 19. Jh. vollständig abgeschliffen (?). Am Halsansatz in der vorderen Gefäßhälfte Zungenband in schwarzem Glanzton. Auf der Schulter Ranke mit fünf gegenständigen, siebenblättrigen Palmetten in schwarzem Glanzton. In der weißgrundigen Zone in der vorderen Gefäßhälfte über dem figürlichen Motiv linksläufiges Mäanderband in schwarzem Glanzton (ev. Kreuzmäander?), eingerahmt von einer Relieflinie oben und zwei Relieflinien unten (rechts bis genau in die Mitte des Vasenkörpers bzw. bis zum Rand des dick aufgetragenen Malgrundes reichend; links fehlen dagegen 2,2 cm bis zur Gefäßmitte). Darunter figürliches Motiv: nach rechts laufende geflügelte Frau (Füße nicht erhalten, aber mutmaßlich auf Standlinie aufgesetzt) mit hochgebundenem Haar (Kekryphalos), Ohrring, knöchellangem gegürtetem Chiton und Mantel (über die Arme gelegt, unter den Flügeln durchgeführt), die Arme nach rechts ausgestreckt, beide Hände leer und mit den Handflächen nach oben gerichtet. Kontur der Figur in Umrisszeichnung (zumeist mit Pinsel) ausgeführt, im Bereich des Gesichtes und des Flügels mit leicht verdünntem dunkelbraunem Glanzton, im Bereich des Körpers mit rotbrauner Zusatzfarbe. Binnenzeichnung des Flügels und des Gesichtes mit leicht verdünntem Glanzton ausgeführt, teilweise mit dem Pinsel aufgetragen, teilweise mit dem Linierhaar (schräge Linien der Federn und obere Konturlinie des Flügels). Haar oberhalb des Kekryphalos und Mantel in schwarzem Glanzton; Haar unterhalb des Kekryphalos in leicht verdünntem, dunkelbraunem Glanzton; Hautfarbe an Händen und Kopf sowie Kekryphalos in weißer Zusatzfarbe; Chiton in rotbrauner Zusatzfarbe; Falten des Chiton in leicht verdünntem Glanzton, Falten des Mantels in rotbrauner Zusatzfarbe. Vor dem Mund der Eos zweizeilige Inschrift in leicht verdünntem Glanzton, schräg nach rechts unten verlaufend: ΓΛΑ[υκ]ΟΝ | ΚΑ̣Λ̣ΟΣ̣. Am oberen Rand der Glanztonzone im unteren Bereich des Körpers zwei Linien in rotbrauner Zusatzfarbe (um den ganzen Körper umlaufend). – Bis auf eine größere Fehlstelle im vorderen Bereich (am Übergang zwischen weißgrundiger Zone und Zone mit Glanzton) vollständig erhalten. Aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Oberfläche an zahlreichen Stellen abgeplatzt. Weißer Malgrund auf der Rückseite des Gefäßes nicht erhalten bzw. modern abgeschliffen (?). – Das Gefäß wurde 2005 im Rahmen einer Diplomarbeit von Tobias Friedrich (FHTW Berlin) restauriert (s.u.): Entfernung der Ergänzungen und Restaurierungen des 19. Jhs. sowie Stabilisierung. – Fundort unbekannt. – Herkunftsangabe in Katalog Hundt – Peters 1961 (s.u.): "Aus Athen. 1894" (das Gefäß stammt also aus dem Athener Kunsthandel). Seit kurz nach 1894 im Besitz der Archäologischen Studiensammlung der Universität Greifswald. Seit 2008 als Dauerleihgabe an der Archäologischen Sammlung der Universität Rostock.

Bibliographie: Beazley Archive Pottery Database Nr. 207469 <http://www.beazley.ox.ac.uk>; Attic Vase Inscription Database Nr. 3852 <https://www.avi.unibas.ch/DB/searchform.html?ID=4062>; A. Hundt – K. Peters, Greifswalder Antiken. Gedächtnisgabe für Erich Pernice (Berlin 1961) 69 Nr. 363 Taf. 41 (K. Peters); R. Attula – T. Friedrich, Zur Restaurierung von drei weißgrundigen Lekythen in Greifswald, in: M. Bentz – U. Kästner (Hrsg.), Konservieren oder Restaurieren. Die Restaurierung griechischer Vasen von der Antike bis heute. Tagung vom 17. bis 19. November 2006 in Berlin, Corpus Vasorum Antiquorum Deutschland Beiheft 3 (München 2007) 141–146 Abb. 1 Taf. 21, 1; T. Friedrich, Über die Charakterisierung weißgrundiger Lekythen. Ein Beitrag zur Schnittstelle Archäologie – Restaurierung – Materialkunde, Restauro 3, 2009, 172–179 Abb. 1–2; E. Kunze-Götte, Corpus Vasorum Antiquorum Deutschland 87, München, Antikensammlung 15 (München 2010) 46.

Literatur zu den attisch weißgrundigen Lekythen: J. H. Oakley, Picturing death in classical Athens. The evidence of the white lekythoi (New York 2004).

Literatur zu den Kalos-Inschriften: F. Lissarrague, Publicity and performance. Kalos inscriptions in Attic vase-painting, in: S. Goldhill – R. Osborne (Hrsg.), Performance culture and Athenian democracy (Cambridge 1999) 359–373; C. Russenberger, Der Schmied und seine Maus. Zum Text-Bild-Verhältnis einer attisch schwarzfigurigen Oinochoe der Keyside-Klasse mit Kalos-Inschrift, Antike Kunst 60, 2017, 19–35, bes. 19–22 (mit Verweisen).

Das Gelächter im Himmel

Eine christliche Grabinschrift aus dem spätantiken Ägypten (Inv. Gr506)

Dr. Philipp Pilhofer, Theologische Fakultät der Universität Rostock

Das Objekt des Sommersemester 2024 ist ein Grabstein, der vermutlich aus Ägypten stammt. Einzigartig ist dieser Stein, weil auf ihm ausdrücklich erzählt wird, wie im Jenseits viel gelacht und gelächelt wird. Doch eins nach dem andern.

Der Grabstein ist auf der Rückseite mit einem aufwendigen Kreuzmotiv dekoriert (Abb. 2). Auf der Vorderseite ist eine griechische Inschrift angebracht (Abb. 1). Es handelt sich um ein sehr kunstvolles Grabgedicht in daktylischen Hexametern, die jeweils genau eine Zeile füllen. Während die erste Spalte des Gedichts zu großen Teilen erhalten und deshalb gut verständlich ist, sind von der zweiten Spalte nur noch wenige Wörter lesbar. Datiert wird der Grabstein ungefähr in das 5. Jahrhundert. Während man früher glaubte, dass hier ein Sohn seinen Vater bestattet hat, ist wohl eher davon auszugehen, dass ein kirchlicher Würdenträger einen Kollegen besingt. Inhaltlich wird der Verstorbene ganz deutlich mit den Märtyrern verglichen, auch wenn er selbst vielleicht gar kein Märtyrer war. Der Hinterbliebene tröstet sich damit, dass es dem Verstorbenen nun gut geht.

Wirklich einzigartig an dieser Inschrift ist die Tatsache, dass im Jenseits so viel gelacht und gelächelt wird. Das sind die hier vergrößerten Abschnitte (Abb. 3, 4 und 5): Der „gute Gott“ (Z. 5: Abb. 3) freut sich über den Verstorbenen und „lächelt ihn fröhlich an“ (Z. 7/8), die Märtyrer sehen Gottes Sohn „freundlich lächelnd“ (Z. 15: Abb. 5), und lachen selber über ihre eigenen Qualen (Z. 10/11: Abb. 4).

Zwar ist aus christlicher Sicht das Jenseits ein fröhlicher Ort, dennoch gibt es aus der Antike keinen weiteren inschriftlichen Beleg, dass Gott überhaupt lächelt. Das Lächeln passt zwar zu den Vorstellungen des Jenseits, aber erwähnt wird es auch in literarischen Texten nur selten. Fragt man die wichtigen „Kirchenväter“ in der Antike, Basilius den Großen oder Johannes Chrysostomos zum Beispiel, so ist ihre Meinung klar: Nirgends in den Evangelien wird berichtet, dass Jesus gelacht habe, also hat er nie gelacht. Hinzu kommen seine Aussprüche (Lk 6,21 und 25): „Selig, die ihr jetzt weint – ihr werdet lachen.“ Und: „Wehe euch, die ihr jetzt lacht – ihr werdet trauern und weinen.“ Also sollen auch die Menschen in dieser Welt nicht lachen. Immerhin lächeln durfte man, wenn auch nur unter gewissen Umständen. Nach Klemens von Alexandria ist der Mensch ein „Zoon gelastikon“, ein lachendes Tier – er solle es aber so halten wie ein Pferd: Das kann zwar wiehern, tut es aber selten! (Heute würde man dem irdischen Jesus durchaus ein Lachen zutrauen, und auch viele Theologen sind dem Lachen nicht abgewandt. Für die Antike wird man davon ausgehen dürfen, dass sich große Teile der Christenheit in dieser Frage nicht an die Vorgaben der Kirchenväter hielten.)

Demjenigen, der unser Objekt des Semesters vor etwa 1600 Jahren aufgestellt hat, scheint es zumindest wichtig gewesen zu sein, dass sein Freund nicht nur die Leiden dieser Welt hinter sich gelassen hat, sondern dass er nun im Himmel fröhlich von Gott angelächelt wird und gemeinsam mit den Märtyrern über die Qualen dieser Welt lacht. Das ist ja auch keine ganz schlechte Vorstellung.

Der Text der ersten Spalte im Original

μον φ[ιλ …]

[… ὑποδ]ρηστῆρα πανυψ[ίστου βασιλῆος]

[ἔργμασιν οὐ]δ’ ἐτέεσσι γεραιό[ν …]

[…]νίης ἀριδείκετον ὄ[…]

(5) […] σοφίην, συμφράδμονα κα[ὶ συναρωγόν?]

[… ἐμ]οὶ ποθέοντι φιλαίτατον αἰὲν [ἑταῖρον],

[σώματο]ς ἀπλακίης ἀλλότριον, ᾧ ἐπιχαί[ρει]

[φαιδρῶς] μειδιόων ἀγαθὸς Θεός — εἰ καὶ ἀχεύ[ων],

[λυπη]ρῆς στοναχῆς ἀποπαύομαι, ὡς ἐδιδάχ[θην].

(10) [Ὡς γὰρ] ὑποδρηστῆρες ἀειζώοιο Θεοῖο

[θλιβό]μενοι γελόωντες ἔτι ζώουσι θανόντες

[καὶ γοε]ρῶν καμάτων ἀντάξια δῶρα λαχόντες

[ἤδη κὰκ] κεφαλὰς στεφάνους φορέοντες ἑτοίμους

[τῶν μογ]ερῶν λήθοντο πόνων, παύσαντο δὲ δίψης

(15) [εὔνως μ]ειδιόωντα Θεοῦ Θεὸν υἱὸν ἰδόντες

[θυμοῦ ἐξ] αὐχήεντος ἐπεγγελόωντες ἀνίῃ

[λυπηρῇ κα]τὰ γαῖαν ἐπὶ χρόνον αἰνὰ παθόντες

[χῶρον ἀν’ οὐ]ράνιον πανακήρατον ἔλλαχον εὖχος;

[ὣς σὺ καμὼ]ν ἐπὶ βαιὸν ἀκήρατον ἥρπασες εὖχος;

(20) [οὐ μὴν γὰρ τ]έθνηκας, ὅτ’ ἔπλεο πιστὸς ὀπάων

[τῆς Ἁγίας Τ]ριάδος ζωαρκέος οἷος ἐτύχθης

[δοῦλος ἐὼν ἄκμ]ητος ἀνηνάμενος χθονὸς ἔργα

[καὶ πιστοὺς ἐδίδα]ξας ἀπηνέα δαίμονα φεύγειν.

Der Text der ersten Spalte in Übersetzung

Mein Geliebter? …

… ein Diener des allerhöchsten Herrschers, eher reif

hinsichtlich der Werke als der Jahre …

… berühmt …

(5)… Weisheit, Ratgeber und [Helfer]

… für mich. Ich vermisse andauernd meinen liebsten Gefährten,

ein Mann, dem die körperliche Sünde fremd war, über den

der gute Gott sich freut und den er fröhlich anlächelt. – Selbst wenn ich trauere,

beende ich mein schmerzhaftes Jammern, wie mir gelehrt wurde.

(10) Die Diener des unsterblichen Gottes

in Qualen lachen sie, sie leben, nachdem sie sterben.

Sie erhalten Geschenke, die so viel wert sind wie ihre beklagenswerten Schmerzen

und sie tragen Kränze, die für ihre Köpfe vorbereitet sind,

sie haben ihre schmerzlichen Leiden bereits vergessen und ihren Durst gestillt,

(15) Gott, den Sohn Gottes, freundlich lächelnd zu sehen.

Mit einer stolzen Seele verachten sie ihre schweren

Schmerzen, obwohl sie eine Zeit lang fürchterlich gelitten haben

auf der Erde, haben sie im Himmel lupenreine Ehre erreicht.

Auch du hast gleichermaßen für eine Weile gelitten und reine Ehre erreicht.

(20) Tatsächlich bist du nicht tot, weil du ein gläubiger Nachfolger

der Heiligen Trinität warst, die Leben gibt. Du hast dich als

unermüdlicher Diener erwiesen, der die Werke dieser Welt von sich wies

und die Gläubigen lehrte, den unflätigen Teufel zu meiden.

Der Weg nach Rostock

Das Objekt des Sommersemesters 2024 befindet sich heute in Rostock. Bis dahin hatte es aber einen weiten Weg hinter sich: Um 1900 wurde die Inschrift wahrscheinlich in Ägypten durch den deutschen Philologen Wilhelm Weißbrodt über Mittelsmänner erworben. Dieser trug seinerzeit in der (damaligen) Königlichen Akademie zu Braunsberg – heute Braniewo in Polen – eine stattliche Antikensammlung zusammen. Darin befanden sich auch etwa 150 Inschriften, davon mindestens 57 aus Ägypten. Vor dem Ersten Weltkrieg besaß in Europa einzig das British Museum eine größere Sammlung griechisch-ägyptischer Inschriften!

Der Greifswalder Archäologe Erich Pernice brachte das hier vorgestellte Objekt in seine Heimatstadt. Dort bildete es die einzige griechische Inschrift und zog so das Interesse des Inschriftenexperten Josef Keil auf sich, der es fortan in der Lehre verwendete: „[...] ein unentbehrliches Lehrmittel, an dem jeder angehende Epigraphiker in die praktische Seite seiner Disziplin, die Herstellung von Abklatschen und Durchreibungen, die Anfertigung von Kopien und so weiter, eingeführt wurde.“ Als das Greifswalder Institut für Altertumskunde 2006 geschlossen wurde, kam die „Archäologische Studiensammlung“ leihweise nach Rostock, wo sie auch noch heute aufbewahrt wird.

Objektdaten: Inv. Gr506. Frühchristliche Inschriftenplatte aus gelblich-beigem Kalkstein, ursprünglich wohl zu einem größeren Grabmal gehörig, ca. 5. Jh. n. Chr. – Links und rechts gebrochen, insgesamt ca. zur Hälfte erhalten. – Höhe 44,5 cm, erhaltene Breite 40 cm (ursprüngliche Breite der Platte laut Keil ca. 83 cm), Tiefe 5,5 cm; Buchstabenhöhe 0,7–1,2 cm. – Auf der einen Seite ('Rückseite', Abb. 2) ist ein tief eingeschnittenes symmetrisches Tatzenkreuz in einem Kreis und einem Lorbeerkranz abgebildet; eine kleine Perle befindet sich in der Mitte der Arme; die Zwischenräume sind mit stilisierten Palmblättern dekoriert; am unteren und am oberen Rand der Platte (Vorderseite, Abb. 1) rahmt je eine schmale Rille das Bildfeld; es finden sich Reste roter Farbe. Auf der anderen Seite befindet sich eine Inschrift in zwei Kolumnen; eine feine, in roter Farbe nachgezogene Ritzlinie trennt die beiden Kolumnen und korrespondiert mit der zentralen Achse des Kreuzes auf der Rückseite; in der ersten Kolumne sind alle ursprünglichen 23 Zeilen teilweise erhalten, von der zweiten nur wenige Buchstaben von zwölf Zeilen. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite sind sorgfältig geglättet. Früher vermutete man, dass der Stein ursprünglich eine Schrankenplatte war (die Kreuz-Seite), die dann später als Grabstein (Inschriften-Seite) weiterverwendet wurde (oder umgekehrt). Da auf beiden Seiten dieselbe rote Farbe verwendet wurde und sie symmetrisch aufeinander bezogen sind, ist es wahrscheinlicher, dass der Stein eine Verwendung in einem größeren Grabmal hatte, das seinen Platz vielleicht in einer Kirche hatte. – Fundort unbekannt, mutmaßlich Ägypten. – 1896 von Wilhelm Weißbrodt erworben (unklar, ob zunächst für die Königliche Akademie zu Braunsberg / Braniewo oder direkt für Greifswald). Danach von Erich Pernice nach Greifswald 'geholt' (?). Seit 2008 als Dauerleihgabe an der Archäologischen Sammlung der Universität Rostock.

Bibliographie zum Objekt: A. Hundt – K. Peters, Greifswalder Antiken. Gedächtnisgabe für Erich Pernice (Berlin 1961) 130–132 Nr. 506 Taf. 69 (J. Keil); M. de Martino, Dottrina e poesia in una iscrizione greca metrica dell'Egitto paleocristiano, Rivista di Archaeologia Cristiana 73, 1997, 413–423; G. Deligiannakis – P. Pilhofer, Eschatological Laughter in a Christian Funerary Epigram from Late Antique Egypt [erscheint demnächst; pre-print erhältlich über philipp.pilhofer@uni-rostock.de].

Literatur zum Weiterlesen: W. Thiede, Das verheißene Lachen. Humor in theologischer Perspektive (Göttingen 1986); B. Faensen, Das 'Antik-Archäologische Kabinett' am 'Lyceum Hosianum' in Braunsberg (Braniewo). Aus der Geschichte der Altertumssammlung und des Lehrstuhls für Klassische Philologie einer Katholischen Hochschule im Ermland, Pegasus 2, 2000, 61–87; J. Fischer, Erich Pernice. Ein Leben zwischen Greifswald und Pompeji, in: S. Froehlich (Hrsg.), Altertumswissenschaft in Greifswald. Porträts ausgewählter Gelehrter 1856 bis 1946 (Stuttgart 2021) 193–228; H. Taeuber, Josef Keil. Alte Geschichte im Gegenwind der Zeitgeschichte, in: S. Froehlich (Hrsg.), Altertumswissenschaft in Greifswald. Porträts ausgewählter Gelehrter 1856 bis 1946 (Stuttgart 2021) 313–325.

Weibliche Fruchtbarkeit im spätzeitlichen Ägypten

Eine unterägyptische Votivtafel in Form eines Bettes (Inv. Ro337)

Clara Harborth und Christian Russenberger

Unser Bild des antiken Ägypten ist geprägt von raffinierten, luxuriösen Kunstobjekten. Die meisten dieser Gegenstände, wie etwa die reich verzierten Mumiensärge oder die aufwendigen, in naturalistischem Stil verfertigten Skulpturen stammen aus Gräbern oder aus Heiligtümern. Weniger typisch für die Kultur des alten Ägypten erscheinen uns dagegen einfache, in abstraktem Stil gearbeitete Gegenstände in der Art der kleinen Votivtafel, die wir als Objekt des Wintersemesters 2023/24 präsentieren:

Das Objekt mit der Inventarnummer Ro337 ist ungefähr so groß wie eine menschliche Hand. Es besteht aus feinem, relativ weichem Kalkstein von hellbeiger Farbe. Der tafelförmige Gegenstand wurde mit einem Werkzeug hergestellt, das die Form eines Skalpells besessen haben dürfte; der Stein wurde nicht zugehauen, sondern geschnitzt.

Mit dem Werkzeug wurde der Steintafel die Form eines einfachen Bettes verliehen, erkennbar insbesondere an den beiden rudimentären Füßen im unteren Bereich. Der linke Fuß des Bettes zieht sich in Form einer Art Lehne oder Rahmen bis zur oberen Kante des Objekts hin. Am Kopfende des Bettes fehlt eine entsprechende Leiste. In der Frontalansicht scheint man als Betrachter*in gleichzeitig von der Seite, aber auch von oben her auf das Bett zu schauen.

Auf dem Bett liegt eine nackte Frau. Sie ist dem/der Betrachter*in frontal zugewandt. Die Körperglieder sind nur sehr rudimentär herausgearbeitet und in abstraktem Stil modelliert. Der größte Aufwand ist auf die Darstellung der recht voluminösen Pagenfrisur bzw. Perücke verwendet, die durch kurze Einkerbungen strukturiert ist. Der rechte Arm ist eng an den Körper angelegt. Die schmalen und überlangen Finger reichen an den Beinen entlang unnatürlich weit hinunter. Der linke Unterarm ist auf den Bauch gelegt. Der kaum modellierte Brustbereich, vor allem aber auch der untere Teil des Bauches mit dem deutlich angegebenen Schambereich werden dadurch betont. Die Füße der Figur sind auf die Leiste gesetzt, die das Bett nach links abschließt.

Oberhalb der nackten Frau, im Bereich der Unterschenkel und des Kopfes, sind zwei weitere, deutlich kleinere Figuren dargestellt. Die wenigen, einfachen Kerben, mit denen die beiden Körper modelliert sind, lassen erkennen, dass ebenfalls weibliche Figuren gemeint sind. Der Größenunterschied lässt vermuten, dass es sich um Kinder handelt. Anders als bei der liegenden Figur sind jeweils beide Arme an den Körper angelegt. Unklar ist, ob man sich als Betrachter*in vorstellen sollte, dass die beiden im Verhältnis zur liegenden Frau um 90 Grad gedrehten Kinder hinter dieser stehen (in der Seitenansicht des Bettes) oder daneben liegen (in der Draufsicht des Bettes).

Im Reliefgrund zwischen den beiden kleinen Figuren sind geringe Reste einer einfachen Bemalung in roter Farbe erhalten geblieben. Verschiedene, besser erhaltene Parallelen machen deutlich, dass entsprechende Kalksteinobjekte häufig mit einfachen linearen Motiven vor allem in Form von Pflanzen und abstrakten Schmuckelementen dekoriert waren (z.B. ein Exemplar im Ashmolean Museum in Oxford. Die Bemalungen in schwarzer oder roter Farbe wurden sowohl im Bildhintergrund – bzw. auf der 'Matratze' – oberhalb der liegenden Frau als auch auf dieser selbst angebracht.

Die Rückseite des Objekts ist nicht flach, sondern gewölbt. Auch die beiden Füße des Bettes weisen an der Unterseiten eine unregelmäßige Wölbung auf. Es ist deshalb unmöglich, das Objekt auf den beiden Füßen vertikal aufzustellen. Vergleiche mit anderen Objekten desselben Typus machen deutlich, dass diese Eigenschaft nicht als Folge einer allfälligen Abnutzung oder Beschädigung sondern als strukturelle Eigenheit der Objektklasse verstanden werden muss. Ganz offensichtlich waren solche Tafeln nicht dafür gemacht, um aufgestellt und gut sichtbar präsentiert zu werden. Auch wegen der sprichwörtlich handlichen Form ist wohl eher davon auszugehen, dass das Objekt in der Hand gehalten und abgelegt werden sollte.

Die Rostocker Votivtafel repräsentiert einen gut belegten Typus. Die reliefierten Steinobjekte zeigen immer eine auf einem Bett liegende nackte Frau, die einzeln dargestellt, aber auch zusammen mit einem oder – wie bei unserem Objekt – mit zwei Kindern kombiniert sein kann. Zahlreiche Vergleichsbeispiele mit gesichertem Fundort machen deutlich, dass entsprechende Votivtafeln aus Kalkstein in Unterägypten vom 7. bis ins 5. oder 4. Jahrhundert v. Chr. weit verbreitet waren. Sie fanden sich vor allem im Wohnbereich von Siedlungen, teilweise aber auch in Heiligtümern und Gräbern der Spätzeit (ca. 664–332 v. Chr.).

Besonders enge Parallelen finden sich unter den gut aufgearbeiteten Funden aus der Stadt Naukratis, die um 630 v. Chr. von griechischen Immigranten im Nildelta als Handelsposten eingerichtet worden war. Annährend identisch ist beispielsweise eine Votivtafel, die von diesem Fundort ins Ashmolean Museum in Oxford gelangt ist. Sie ist nicht nur in demselben Stil gearbeitet, sondern zeigt auch dieselbe Anordnung der drei Figuren auf einem fast identisch gestalteten Bett (dem allerdings die Füße fehlen). Das Material, das für die Ausarbeitung der meisten Votivtafeln verwendet wurde, und der Fund von Werkstücken ähnlicher Kalksteinfiguren in Sakkara lassen darauf schließen, dass die Objekte wohl in der Gegend von Memphis hergestellt wurden.

Zwar lassen die Fundkontexte erkennen, dass steinerne Votivtafeln im vorliegenden Typus und Stil eindeutig in die Spätzeit der ägyptischen Kultur gehören. Jedoch lässt sich anhand von älteren Objekten aus Terrakotta ebenso klar nachvollziehen, dass sie in einer langlebigen Tradition stehen. Denn schon im Neuen Reich (ca. 1550–1070 v. Chr.) wurden Modelle von Betten sowie auf Betten liegende nackte Frauenfiguren hergestellt und wohl auch zu ähnlichen Zwecken verwendet wie die späteren Votivtafeln aus Kalkstein. Für das von Griechen gegründete Naukratis können die Votivtafeln und weitere ähnliche Objekte deshalb als Hinweis darauf gewertet werden, dass in der Stadt auch zahlreiche ägyptische Familien ansässig waren, die in ihren Wohnhäusern auf traditionelle Weise althergebrachte Kultrituale pflegten.

Die Frage nach der konkreten Funktion der Votivtafeln innerhalb dieser Rituale stellt die Forschung vor einige Probleme, insbesondere wegen des weitgehenden Fehlens gut dokumentierter Fundkontexte, aus denen hervorginge, in welchen Zusammenhängen die Objekte ursprünglich benutzt wurden. Zwar lässt sich für viele Objekte nachvollziehen, dass sie in Wohnhäusern verwendet wurden. Jedoch wurden sie hier kaum je am Ort ihres Gebrauchs ausgegraben. Oft wurden sie noch nicht einmal bei regulären Ausgrabungen gefunden, sondern im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert von Bauern auf der Suche nach sebach aufgelesen. Dabei handelt es sich um verfallene Lehmziegel, aus denen die antiken Häuser bestanden hatten. In der Moderne wurden die erodierten Reste der aus Nilschlamm und Stroh geformten Ziegel von den ansässigen Bauern als Düngemittel verwendet.

Immerhin geht aus der Ikonographie der Objekte und aus den bekannten Fundkontexten klar hervor, dass die Votivtafeln im Zusammenhang von kultisch-rituellen, teilweise vielleicht auch magischen Praktiken verwendet wurden, die auf weibliche Fruchtbarkeit und Reproduktion fokussiert waren. Die Darstellung des Bettes, die Nacktheit der liegenden Figuren und die Betonung des Kopfhaares sowie des Unterleibs inklusive der oft durch Farbaufsatz hervorgehobenen Vulva lassen darauf schließen, dass die Rolle der Frau als Sexpartnerin sowie als Garantin der Fruchtbarkeit und des Fortbestehens der Familie im Mittelpunkt steht. Der quer über den Bauch gelegte Arm ist wohl als Zeichen für Empfängnis bzw. Schwangerschaft zu verstehen, die Darstellung von einem oder zwei Kindern als Symbol für die erhoffte Geburt von Nachkommen.

Innerhalb der Häuser wurden die Objekte vielleicht in kleinen Schreinen oder Kultnischen abgelegt und im Zusammenhang von rituellen Handlungen verwendet, deren Ablauf allerdings gänzlich unbekannt bleibt. Als eigentliche Votive können letztlich wohl nur jene Tafeln angesprochen werden, die in Heiligtümern abgelegt wurden, vielleicht aus Dankbarkeit für Empfängnis oder Geburt. Als Adressatin der Tafeln dürfte die Muttergottheit Hathor im Vordergrund gestanden haben, eine Göttin die im griechischen Pantheon mit Aphrodite gleichgesetzt wurde. Allerdings lassen einzelne Fundkontexte darauf schließen, dass die Symbolik der Objekte auch auf andere weibliche Gottheiten wie Mut, Anuket oder Isis bezogen werden konnte.

In den Gräbern könnten die Objekte schlicht als persönlicher Besitz der Verstorbenen abgelegt worden sein. Darüber hinaus könnten aber auch die für die ägyptische Kultur so wichtige Wiedergeburt nach dem Tod oder symbolische Aspekte mit Bezug auf die soziale Stellung der bestatteten Person eine Rolle gespielt haben. Die Tatsache, dass entsprechende Figuren nicht nur in Gräbern von Frauen, sondern auch in solchen von Männern gefunden wurden, kann vielleicht als Indiz dafür gewertet werden, dass beide Geschlechter gleichermaßen in die rituellen bzw. kultischen Handlungen eingebunden waren, in deren Kontext die Objekte verwendet wurden.

Das Objekt mit der Inventarnummer Ro337 gehört zu einer Gruppe von insgesamt sechs steinernen Votivtafeln mit liegenden weiblichen Figuren, die 1918 in die Archäologische Sammlung der Universität Rostock gelangten (Inv. Ro334–339). Sie stammen aus dem Besitz des Berliner Kaufmanns Carl Herold, dessen Sammlung antiker Kleinkunst damals teilweise für Rostock angekauft werden konnte. Gemäß Herolds Angaben wurden die Votivtafeln in Alexandria erworben. Es ist demnach gut möglich, dass es sich um Funde handelt, die von ägyptischen Bauern auf der Suche nach sebach in einer antiken Siedlung wie Naukratis im Nildelta eingesammelt worden waren.

Als Teil der Lehrsammlung des Heinrich Schliemann-Instituts stellen die Objekte eine willkommene Ergänzung zu den prächtigen, ebenfalls spätzeitlichen Mumiensärgen und Mumienmasken aus Abusir el-Melek dar, die bereits 1906 als Schenkung der Deutschen Orientgesellschaft nach Rostock gelangt sind. Im Gegensatz zu diesen besonders repräsentativen Objekten, die eigens für das Grab hergestellt wurden, erlauben die einfachen, in abstraktem Stil verfertigten Votivtafeln einen Einblick in jene Vorstellungswelten, die für das Alltagseben im spätzeitlichen Ägypten typisch waren.

Objektdaten: Inv. Ro337. Unterägyptische 'Votivtafel' in Form eines Bettes aus Kalkstein, ca. 7.–4. Jh. v. Chr. – Annähernd vollständig erhalten, an der oberen Kante teilweise bestoßen, die Oberfläche des Reliefs teilweise abgegriffen. – Länge 14,4 cm, Höhe 9,6 cm, Tiefe 3,3 cm. – Weicher, feinkörniger hellbeiger Kalkstein. Relief mit dem Skalpell geschnitzt. Auf der Vorderseite im Bildgrund zwischen den Figuren Reste von roter Bemalung. An der Oberfläche fleckige braune bis dunkelbraune Verschmutzung. – Fundort unbekannt, mutmaßlich Unterägypten. – 1918 durch Rudolf Pagenstecher für die Archäologische Sammlung erworben, aus dem Besitz von Carl Herold, Berlin. Nach dessen Angaben erworben in Alexandria in Ägypten.

Bibliographie: unpubliziert. Im Sommersemester 2023 wurde die Votivtafel Ro337 zusammen mit den weiteren Exemplaren in der Sammlung des HSI im Rahmen einer Bachelor-Arbeit von Clara Harborth untersucht.

Literatur zu unterägyptischen Votivtafeln der Spätzeit aus Naukratis: R. I. Thomas, Egyptian Late Period figures in terracotta and limestone, in: A. Villing et al., Naukratis. Greeks in Egypt (online, 2015)

Turms, Castur und Pultuke – Hermes und die Dioskuren in Etrurien

Ein etruskischer Bronzespiegel mit figürlichen Gravuren (Inv. Gr459)

Ein metallener Handspiegel aus der Greifswalder Sammlung ist das Objekt des Sommersemesters 2023. Auf den ersten Blick scheint es sich um einen wenig ansehnlichen Gegenstand zu handeln (Abb. 1–2). Der aus Bronze bestehende Spiegel weist eine grüne, unregelmäßige Patina auf. An einigen Stellen ist seine Oberfläche infolge der Korrosion stark zerfressen. Erst bei näherer Betrachtung wird ersichtlich, dass die Oberfläche des Spiegels mit aufwendigen Gravuren dekoriert ist. Gut lesbar sind die Dekorationen nur anhand einer Umzeichnung der in die Bronze geritzten Linien (Abb. 3).

Im Verlauf archäologischer Forschungen und vor allem auch bei der unkontrollierten Ausgrabung zahlreicher antiker Fundstätten in den Siedlungsgebieten der Etrusker in Mittelitalien wurden seit dem 18. Jahrhundert mehrere Tausend solcher Spiegel gefunden. Es handelt sich also um ein besonders typisches Produkt des etruskischen Kunsthandwerks. Dank der zahlreichen Parallelen kann festgestellt werden, dass der Greifswalder Spiegel am Übergang von der klassischen zur hellenistischen Epoche, das heißt in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr., hergestellt worden sein muss.

Obwohl Metallobjekte in der Antike häufig eingeschmolzen und recycelt wurden, sind viele der etruskischen Spiegel vollständig erhalten geblieben. Verloren sind in den meisten Fällen nur die oft separat gearbeiteten Griffe, die aus Holz, Knochen oder Elfenbein bestanden. Der Grund für die gute Erhaltung liegt in der häufigen Verwendung der Spiegel als Grabbeigaben, was sie gegen das Wiedereinschmelzen schützte. Auch im Fall des Greifswalder Spiegels ist die vollständige Erhaltung sicher auf eine Verwendung als Grabbeigabe zurückzuführen. Als mögliche Fundorte kommen vor allem Städte im südlichen Etrurien wie zum Beispiel Vulci in Frage. Weitere Aussagen zum Fundkontext sind bedauerlicherweise nicht möglich. Denn schon im Jahr 1881, als sich der Spiegel zum ersten Mal nachweisen lässt, ist er ein isoliertes Sammlerobjekt, über dessen Herkunft keine Angaben bekannt waren – oder jedenfalls nicht weitergegeben wurden. Er befand sich damals im Besitz des Florentiner Kunsthändlers Pacini. 1894 wurde der Spiegel für die Universitätssammlung Greifswald erworben, ob direkt bei Pacini oder über weitere Stationen, kann nicht mehr festgestellt werden.

Für die Kenntnis der etruskischen Kultur sind die zahlreich überlieferten Bronzespiegel von großem Wert. Da viele Stücke mit figürlichen Szenen dekoriert sind, geben sie Auskunft über die Vorstellungswelt ihrer ehemaligen Besitzer. Besonders wichtig sind die Bilder im Hinblick auf die Kenntnis der in Etrurien verehrten Götter und der mit diesen verknüpften Mythen. Denn viele der figürlichen Szenen auf den Spiegeln sind mit Inschriften versehen, die eine Benennung der dargestellten Personen und Handlungen ermöglichen. Der Wert dieser Darstellungen ist umso größer, als fast keine längeren zusammenhängenden Texte in etruskischer Schrift erhalten geblieben sind, die über die Mythen und Götter der einst bedeutendsten Zivilisation im westlichen Mittelmeerraum Auskunft geben könnten.

Auch der Greifswalder Spiegel ist mit einem figürlichen Motiv dekoriert. Wie üblich befindet sich dieses Motiv auf der Rückseite des Spiegels (Abb. 1. 3–7). Als Reflexionsfläche diente demgegenüber die leicht konvexe Vorderseite, deren Oberfläche dank intensiver Politur einst golden glänzte (Abb. 2). Bei unserem Exemplar ist als einzige Verzierung dieser spiegelnden Vorderseite ein relativ aufwendiges und sorgfältig graviertes Ornament am Übergang zum Griffzapfen angebracht (Abb. 8). Es besteht aus einer Doppelvolute mit einer aufgesetzten und einer eingeschriebenen Flammenpalmette. Aus den oberen Volutenaugen wachsen zudem Bänder hervor, auf denen mehrere Blütenkelche in abnehmender Größe aufgezogen sind.

Das Motiv der Blütengirlande begegnet auch auf der Rückseite des Spiegels und zwar oberhalb des leicht geschwungenen Griffblatts, das zum Griffzapfen des Spiegels überleitet. Auf dem Griffblatt sind die Reste eines im Profil nach rechts dargestellten menschlichen Kopfes sowie darunter einer menschlichen Hand (?) zu erkennen (Abb. 7). Der Kopf wird von Akanthusblättern gerahmt, aus denen zwei geschlossene Blütenkelche hervorwachsen.

Die figürliche Szene über dem Griffblatt der Rückseite umfasst drei Personen. In der Mitte steht ein junger, weitgehend nackter Mann (Abb. 3–4). Er trägt einen Schultermantel und geschlossene Lederschuhe. Auf seinem Kopf sitzt ein Hut mit breiter Krempe, wie er für Reisende typisch ist. In der Linken hält er einen Botenstab. Anhand dieses Attributs, vor allem aber auch dank der kleinen Flügel, die an seinem Hut befestigt sind, kann die Figur eindeutig benannt werden. Es handelt sich um Turms, das etruskische Pendant zum griechischen Götterboten Hermes und zum römischen Merkur.

Turms ist frontal dargestellt, so dass sein schlanker, gut trainierter Körper voll zur Geltung kommt. Er wendet sich nach links, in Richtung eines jungen Mannes, der in lässiger Haltung auf einem Felsblock sitzt (Abb. 3. 5). Wie Turms ist er mit einem Schultermantel und mit geschlossenen Schuhen bekleidet. In seiner Linken hält er einen Speer. Anders als Turms hat der Jüngling glattes Haar, das in fein geritzten Strähnen eng am Kopf anliegt. Zu seien Füßen wächst aus dem Boden eine große, stark stilisierte Blume mit wirbelförmigem Blütenkelch.

Deutlich kleiner dargestellt ist ein zweiter Jüngling am rechten Bildrand (Abb. 3. 6). Hinsichtlich Bekleidung, Frisur und Bewaffnung entspricht er dem linken Jüngling. Abweichend von diesem hat er den linken Arm in seinen Mantel gewickelt. Auch ist sein Mantel, anders als bei den beiden anderen Figuren, auf der Brust nicht mit einer Gewandnadel zusammengeheftet. Mit seiner leicht gekrümmten Körperhaltung passt sich die Figur der Rundung des Spiegels an. Eine eigentliche Stütze, die das labile Standmotiv erfordert, ist nicht dargestellt.

Wer sind die beiden Jünglinge, die den Götterboten Turms flankieren? Da erläuternde Beischriften fehlen, ist eine eindeutige Benennung nicht ohne Weiteres möglich. Einen wichtigen Hinweis für das Verständnis des Bildes gibt die auffällige Darstellung des Nachthimmels mit einer Mondsichel und sieben Sternen im Hintergrund der drei Figuren:

Ein auf etruskischen Spiegeln häufig abgebildetes Jünglingspaar, das eine besondere Beziehung zum Sternenhimmel aufweist, sind die Zwillinge Castur und Pultuke. In der griechischen Mythologie entsprechen sie Kastor und Polydeukes. Sowohl in Griechenland als auch in Etrurien werden sie auch als "Söhne des Zeus" (Griechisch: Dioskuroi – Etruskisch: Tinas Cliniar) bezeichnet. Nach dem griechischen, auch in Etrurien geläufigen Mythos wurden sie nach ihrem Tod in jugendlichem Alter ans Firmament versetzt. Darauf gehen die noch heute geläufigen lateinischen Namen der beiden Sterne zurück, die im Tierkreiszeichen der Zwillinge die beiden Köpfe bilden: Castor und Pollux. Das Bild auf dem Spiegel könnte demnach den Moment darstellen, in dem die Dioskuren vom Götterboten Hermes 'abgeholt' werden, um an den Sternenhimmel versetzt zu werden.

Für eine Interpretation der beiden Jünglinge als Dioskuren sprechen weitere Elemente der Darstellung, etwa die unterschiedliche Gestaltung der beiden Figuren. Wesentliche Differenzen bestehen nicht nur im Hinblick auf die Größe, sondern auch auf das Haltungsmotiv, die 'Sitzgelegenheit' sowie die kommunikativen Verbindung mit Turms. Vielleicht sollte damit deutlich gemacht werden, dass die beiden Zwillinge kurz vor ihrer Versetzung ans Firmament noch nicht den gleichen Status haben. Gemäß dem griechischen Mythos stammte nämlich nur Polydeukes von Zeus ab, während Kastors leiblicher Vater der spartanische König Tyndareos war. Nur Polydeukes war deshalb unsterblich, nicht jedoch sein Halbzwillingsbruder Kastor. Auf Bitten des Polydeukes gewährte Zeus den beiden unzertrennlichen Zwillingen nach ihrem Tod dann allerdings eine gemeinsame Teilhabe an der Unsterblichkeit: Sie sollten immer zusammen die Hälfte des Tages im Olymp, die andere Hälfte im Hades verbringen.

Mit der unterschiedlichen Charakterisierung der beiden Jünglinge ist möglicherweise auch die auffällig differenzierte Darstellung der Gesichtszüge aller drei Figuren zu verbinden. Während Turms mit 'klassisch-idealen' Zügen dargestellt ist, weicht insbesondere die Darstellung des Gesichtskonturs des rechten Jünglings (Abb. 6) deutlich von diesem Schema ab. Insbesondere hat er eine sehr lange Nase, deren Rücken zudem durch eine deutliche Einbuchtung stark von der Stirnpartie abgesetzt ist. Angesichts der sorgfältig ausgeführten Gravuren ist wohl kaum davon auszugehen, dass diese Züge nur einfach 'aus Versehen' derart stark von einer idealtypischen Stilisierung abweichen. Vielleicht sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich bei dieser Figur um den zunächst noch sterblichen Castur handelt? Und vielleicht weiter, dass es sich hier um eine Figur handelt, mit der sich der zeitgenössische Betrachter besonders gut sollte identifizieren können?

Zwar scheinen einzelne Elemente der vorgeschlagenen Interpretation der Szene als 'Verstirnung' der Dioskuren zu widersprechen, da sie nicht recht zu einer derart präzise benennbaren Episode des Mythos passen wollen. Insbesondere müssten die beiden Jünglinge eigentlich tödliche Verwundungen aufweisen, die ihnen eben erst im Kampf zugefügt wurden. Dass auf eine entsprechende Angabe verzichtet wurde, ist letztlich aber nicht weiter verwunderlich. Denn es ist offensichtlich, dass es dem Graveur weniger darum ging, einen bestimmten Handlungsmoment möglichst präzise – gewissermaßen nach dem Buchstaben des Mythos – abzubilden. Im Vordergrund stand vielmehr das Interesse an einer bestimmten Konstellation von göttlichen und menschlichen bzw. halbgöttlichen Figuren. Dabei sollte die wichtige Gottheit Turms vor allem auch als Beschützer von jungen Männern gezeigt werden. Wichtig war in diesem Zusammenhang nicht zuletzt auch die plakative Präsentation der schönen Körper der jugendlichen Männergestalten. Darauf verwendete der Graveur insgesamt sehr viel Mühe, was besonders an den zahlreichen feinen, aus kurzen vertikalen Kerben bestehenden Linien deutlich wird, die er dazu einsetzt, die Muskulatur der männlichen Körper zur Geltung zu bringen.

Der letztere Punkt – die schönen Männerkörper – führt uns zur Frage nach der Funktion und der symbolischen Bedeutung der etruskischen Bronzespiegel. Nach dem bisher gesagten, wäre wohl davon auszugehen, dass das Bildprogramm des Spiegels in erster Linie auf einen männlichen Betrachter als Rezipienten ausgerichtet war. Einer solchen Einschätzung scheinen die archäologischen Befunde allerdings deutlich zu widersprechen. Etruskische Spiegel wurden nämlich nur weiblichen Verstorbenen regelmäßig als Beigaben in die Gräber gelegt. Auch sind Spiegel in bildlichen Darstellungen ein ausschließlich von weiblichen Figuren benutztes Utensil. Verschiedene Inschriften auf einzelnen Spiegeln lassen weiter darauf schließen, dass sie häufig als Brautgeschenke übergeben wurden, und zwar immer vom Bräutigam an die Braut. In vielen Fällen können die auf den Spiegeln eingravierten mythologischen und lebensweltlichen Bilder mit einer entsprechenden Funktion auch leicht in Einklang gebracht werden, da sie primär weibliche Verhaltensnormen und Schönheitsideale thematisieren. Wie im vorliegenden Fall gibt es allerdings auch eine Reihe von Bildthemen, die mit einem solchen inhaltlichen Interesse kaum zu vereinbaren sind, da sie offenkundig nicht auf weibliche, sondern auf männliche Verhaltensnormen und Schönheitsideale fokussieren.

Angesichts des Spektrums der Bildthemen liegt natürlich die Annahme nahe, dass die Befunde, welche die Spiegel als typisch weibliche Objekte erscheinen lassen, nur einen Teil der antiken Realitäten reflektieren – und wir also trotz des Fehlens entsprechender Hinweise davon ausgehen müssen, dass die Spiegel auch von Männern benutzt wurden. Trotzdem bleibt jedoch die Frage bestehen, wie es sein kann, dass einerseits derart viele Spiegel mit 'männlichen Themen' überliefert sind, – wenn doch andererseits festzustehen scheint, dass diese fast ausschließlich dank ihrer Verwendung als Beigaben in weiblichen Bestattungen überhaupt erhalten geblieben sind. Vielleicht werden neue archäologische und inschriftliche Befunde oder auch neue Ansätze der kultur- und sozialhistorischen Forschung eines Tages die Möglichkeit eröffnen, die etruskischen Bronzespiegel aus einer neuen Perspektive zu bewerten und das paradox erscheinende Verhältnis zwischen der Funktion der Objekte und vieler der darauf angebrachten Bilder besser zu verstehen.

Eine wichtige Grundlage für ein entsprechendes Verständnis der Spiegel ist eine möglichst präzise Kenntnis ihrer Bildsprache. In dieser Hinsicht stellt auch ein eher unscheinbarer und zudem als isoliertes Sammlungsobjekt überlieferter Spiegel wie derjenige in der Greifswalder Sammlung eine wichtige Quelle dar. Zwar ist sein archäologischer Kontext verloren. Erhalten geblieben ist aber eine singuläre Ikonographie, die auch für das Verständnis der anderen etruskischen Spiegel eine wichtige Quelle darstellt. Oder anders formuliert: Als eines von zahlreichen kleinen Mosaiksteinchen trägt auch der Greifswalder Spiegel dazu bei, die einzigartige und faszinierende Kultur der Etrusker besser zu verstehen.

Objektdaten: Inv. Gr459. Bronzespiegel mit figürlichen und ornamentalen Gravuren auf Vorder- und Rückseite, 2. Hälfte 4. Jh. v. Chr. – Bis auf den Griff (aus organischem Material) vollständig erhalten. – Länge des Spiegels inklusive Griffzapfen: 28,9 cm, Durchmesser des runden Spiegels 17,7 cm. – Bronzepatina teilweise pockig, Oberfläche teilweise zerfressen. In den Gravuren graues Farbpigment, das wohl im 19. Jh. eingebracht wurde. Möglicherweise einzelne Linien im 19. Jh. nachgraviert, ev. auch zusätzliche Linien eingraviert (?) (besonders verdächtig: horizontaler Abschluss des Mantels des Turms). 1995 neu restauriert und konserviert (Uwe Rohnstock, Berlin), wobei die Farbpigmente belassen wurden. – Fundort unbekannt. – 1894 für die Greifswalder Antikensammlung erworben; davor im Besitz des Kunsthändlers Pacini in Florenz (dort erstmals belegt 1881). Seit 2008 als Dauerleihgabe an der Archäologischen Sammlung der Universität Rostock.

Bibliographie: E. Gerhard (Hrsg.), Etruskische Spiegel V. Im Auftrag des Kaiserlichen Archäologischen Instituts bearbeitet von A. Klügmann und G. Körte (Berlin 1884) 15f. Taf. 9, 2; A. Hundt – K. Peters, Greifswalder Antiken. Gedächtnisgabe für Erich Pernice (Berlin 1961) 104f. Nr. 459 Taf. 57; Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae III (Zürich 1986) s.v. Dioskuroi/Tinas Cliniar (R. De Puma) 601 zu Nr. 48 (erwähnt); Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae VIII (Zürich 1997) s.v. Turms (M. Harari) 105 zu Nr. 90 (erwähnt).

Literatur zu etruskischen Bronzespiegeln: R. D. De Puma, Mirrors in Art and Society, in: J. M. Turfa (Hrsg.), The Etruscan World (New York 2013) 1041–1067.

Ein komischer Herakles

Griechisch-römische Terrakottastatuette aus Unterägypten (Inv. Ro600)

Seit dem späten 4. Jahrhundert v. Chr. wurde Ägypten von den Ptolemäern, einer aus Griechenland stammenden Dynastie von Pharaonen regiert. Ihre Herrschaft ging auf Alexander den Großen zurück, der das Reich 332 v. Chr. erobert hatte. Als Nachfolger Alexanders auf dem Pharaonenthron konnte sich einer seiner Generäle durchsetzen: Ptolemaios, nach dessen Name die Dynastie später bezeichnet wurde. Das politische Zentrum des Reiches bildete die neue Residenzstadt Alexandria, die der große Eroberer Alexander im Nildelta noch selber gegründet und ganz unbescheiden nach sich selbst benannt hatte. Die letzte Vertreterin der Dynastie der Ptolemäer war die charismatische Pharaonin Kleopatra VII., die nicht zuletzt wegen ihrer legendären Liebesbeziehungen zu Antonius und Caesar in die Geschichte einging. Auf den Sturz Kleopatras im Jahr 30 v. Chr. folgte die Eingliederung Ägyptens ins römische Reich.

Vor allem in Unterägypten hatte die Herrschaft der Ptolemäer eine deutliche Beeinflussung der ägyptischen Kultur durch griechische Elemente zur Folge. Diese kulturellen Einflüsse ebenso wie die Verknüpfung griechischer und ägyptischer Ideen lassen sich anhand verschiedener archäologischer Materialgattungen gut nachvollziehen. Besonders aufschlussreich sind die vom frühen Hellenismus bis in die Kaiserzeit zahlreich hergestellten Terrakottafiguren. Die kleinen, aus Ton geformten Statuetten wurden in Häusern und Heiligtümern verwendet oder auch als Beigaben in Gräbern niedergelegt. Sie konnten eine dekorative beziehungsweise unterhaltende Funktion haben. Oft waren sie aber auch in rituelle oder kultische Handlungen eingebunden.

Erst zur Zeit der Ptolemäer verbreitete sich in Unterägypten die Herstellung von Terrakottafiguren, die aus zwei oder mehreren, aus Matrizen gewonnen Teilen zusammengesetzt wurden. Die Technik muss auf griechische Handwerker zurückgehen, die sich seit dem späten 4. Jahrhundert v. Chr. in Unterägypten ansiedelten. In der neuen Technik wurden zahlreiche ägyptische Gottheiten wie Isis oder Horus dargestellt, die sowohl von Ägyptern als auch von Griechen verehrt wurden. Zahlreich vertreten sind aber auch rein griechische Götter und Heroen, deren Verehrung in Ägypten keine Tradition besaß. Zu dieser Gruppe gehört die Terrakottastatuette in der Archäologischen Sammlung der Universität Rostock mit der Inventarnummer Ro600. Sie zeigt Herakles, den größten der griechischen Helden, der als einziger nach seinem Tod im Kreis der olympischen Götter Aufnahme fand.

Wie alle griechischen Götter und Helden war Herakles eine Figur, der man grundsätzlich mit Ehrfurcht und Scheu begegnete und die man als wirkmächtige Gottheit oder als Schutzgeist verehrte. Herakles konnte aber auch zur Zielscheibe von Belustigung und Spott werden. Auch darin unterscheidet er sich nicht grundsätzlich von den anderen Göttern und Helden – abgesehen davon vielleicht, dass Herakles als Zielscheibe von Belustigung und Spott sogar besonders beliebt war. In Komödien und Satyrspielen wurde er gern als unersättlicher Fresssack und Trunkenbold (Hercules comicus) oder als nicht besonders heller Kraftprotz ('starker Hans') dargestellt. Und auch in der antiken Bildkunst war das Motiv des komischen Herakles sehr beliebt.

In den Bereich der Herakles-Karikaturen gehört ganz offensichtlich auch die Rostocker Terrakottastatuette, deren komische Züge leicht zu erkennen sind. Weshalb aber können wir überhaupt davon ausgehen, dass mit der Figur Herakles gemeint ist?

Die Identifikation mit Herakles ergibt sich aus dem Haltungsmotiv und aus der Darstellung des massigen Körpers. Beides orientiert sich an einem berühmten Vorbild der griechischen Rundplastik, dem 'ausruhenden Herakles' des spätklassischen Bildhauers Lysipp. Die Statue des Lysipp ist vor allem dank einer großformatigen kaiserzeitlichen Marmorkopie gut bekannt, die heute unter dem Rufnamen 'Hercules Farnese' in Neapel steht. Die aus den Caracalla-Thermen in Rom stammende Skulptur überliefert ein für das Motiv wesentliches Element, das bei der Rostocker Terrakottastatuette weggebrochen ist, und zwar die Stütze, auf der das Körpergewicht des Helden ruht: Sie besteht aus einer Keule und einem darüber abgelegten Löwenfell – den typischen Attributen des Herakles also. Es ist davon auszugehen, dass diese beiden Objekte auch bei der Terrakottafigur vorhanden waren – im heute verlorenen Bereich unterhalb der linken Achsel – und die Identifikation der Statuette für den antiken Betrachter also wesentlich einfacher war.

Der Vergleich mit dem 'Hercules Farnese' ist auch im Hinblick auf das komische Potential der Rostocker Terrakottafigur aufschlussreich:

Die Statue des Lysipp zeigt einen Helden, der eben von einer seiner großen Taten zurückgekehrt ist. In seiner Rechten hält er drei goldene Äpfel, die er aus dem Garten der Hesperiden entwenden musste. Nach harter Arbeit ruht er erschöpft aus und ist dabei in ernstes Sinnen versunken. Sein Blick ist auf den Boden gerichtet. Ein ganz anderes Bild des Heros zeichnet demgegenüber die Rostocker Terrakottafigur: Sie zeigt einen älteren Mann mit überaus lebhaften Gesichtszügen. Von ernstem Sinnen keine Spur. Den Kopf hat der Alte keck zu seiner Rechten gewendet, bereit für das nächste Abenteuer. Oder wohl eher: für den nächsten Schlauch voll Wein. Sein Haupt ziert nämlich eine Binde mit Efeublättern. Herakles ist hier also als Verehrer des griechischen Weingottes Dionysos zugange. Ursprünglich dürfte dieser Bezug zu Dionysos noch deutlicher erkennbar gewesen sein. Es ist nämlich zu vermuten, dass Herakles in einer der fehlenden Hände einen Kantharos hielt, eine Form des Weinkelchs also, die eng mit Dionysos verbunden war.

Zu einem frohgemuten älteren Mann, der gerne isst und trinkt, passt auch die Gestaltung des Körpers. Anders als bei der Skulptur des Lysipp ist das Inkarnat nicht durch gut definierte Muskelpakete gekennzeichnet, sondern durch schlaff hängende und zu Wülsten gestaute Hautpartien, unter denen sich der wohlgenährte Körper eines alten, den leiblichen Genüssen zugeneigten Mannes abzeichnet.

Zu dieser Charakterisierung des Körpers passt die Gestaltung der unverwechselbaren Gesichtszüge: die weit aufgerissenen großen Augen, die stark kontrahierte Stirnpartie, der zu einem kauzigen Lächeln verkniffene Mund, die strähnigen, strahlenförmig abstehenden Barthaare und natürlich die ausgeprägte Hakenform der Nase. All diese Züge machen die Figur zur Karikatur. Sie wirken auf den ersten Blick individuell, lassen sich jedoch leicht als typische Elemente einer grotesk-komischen Charakterisierung erweisen. Sie begegnen auch bei Theatermasken, die in griechischen Komödien für die Darstellung bestimmter Personentypen verwendet wurden. Besonders die kontrahierte Stirn, die großen Augen und die Gestaltung des Bartes haben hier deutliche Parallelen.

Die Terrakottastatuette des komischen Herakles gelangte 1918 in die Archäologische Sammlung der Universität Rostock. Sie war Teil einer größeren Privatsammlung von antiken Kleinfunden, die der Berliner Kaufmann Carl Herold vornehmlich in Alexandria zusammengetragen hatte. Rudolf Pagenstecher, der damals den Lehrstuhl im Fach Klassische Archäologie an der Universität Rostock innehatte, erwarb die Sammlung Herold mit Finanzmitteln, die ihm dafür eigens von der Landesregierung zur Verfügung gestellt wurden. Für die Summe von 3000 Mark kaufte Pagenstecher rund 420 Objekte, wobei es sich nur um einen Teil der ursprünglich umfangreicheren Sammlung Herold handelte. Bereits 1910 hatte Herold nämlich zahlreiche seiner antiken Objekte an den Stuttgarter Unternehmer Ernst von Sieglin verkauft. Als Teil von dessen großer Sammlung griechisch-ägyptischer Objekte gelangten diese Stücke später in die universitären Sammlungen in Dresden, Leipzig, Tübingen und Stuttgart.

Wie bei fast allen Objekten, die aus dem Kunsthandel stammen, sind auch bei der Terrakottastatuette des Herakles keine Angaben zu den Fundumständen überliefert. Es muss deshalb offenbleiben, in welchem Kontext die Figur des komischen Heros in der Antike verwendet wurde. Auch was die Datierung betrifft, sind nur recht allgemeine Angaben möglich. Aufgrund der Herstellungstechnik und des Stils der Statuette dürfte sie im 1. Jahrhundert v. Chr. hergestellt worden sein, in jenem Zeitraum also, da in Ägypten die Herrschaft der Ptolemäer zu Ende ging und die Herrschaft der römischen Kaiser begann.

Objektdaten: Inv. Ro600. – Fragment einer Statuette aus Terrakotta, ägyptisch / griechisch-römisch, ca. 1. Jh. v. Chr. – Höhe 10,0 cm, Breite 7,9 cm, Tiefe 5,0 cm. – Fein geschlämmter, rotbrauner, an der Oberfläche graubrauner Ton, relativ hart gebrannt. Kopf und Körper separat gefertigt; beide Teile aus je zwei Gipsmatrizen (hinten und vorn) gewonnen; Nähte verstrichen und innen durch dünne Tonbänder verstärkt; Rückseite nicht ausgearbeitet. Auf der Vorderseite stellenweise Reste des weißen Stucküberzugs. Bemalung des Stucks stellenweise erhalten: am Oberkörper Rot und helles Rosa, am Kranz Türkis. – Untere Körperhälfte, rechte Hand und linker Unterarm weggebrochen. – Fundort unbekannt, mutmaßlich Unterägypten. – 1918 durch Rudolf Pagenstecher für die Archäologische Sammlung erworben, aus dem Besitz von Carl Herold, Berlin. Nach dessen Angaben erworben in Alexandria in Ägypten.

Bibliographie: A. Meintani, The Grotesque Body in Graeco-Roman Antiquity (Berlin 2022) 133 Abb. 50; R.Attula, Griechisch-römische Terrakotten aus Ägypten. Bestandskatalog der figürlichen Terrakotten, Kataloge der Archäologischen Sammlung und des Münzkabinetts der Universität Rostock II (Rostock 2001) 158f. Nr. 62; R. Pagenstecher, Neuerwerbungen der Archäologischen Sammlung der Universität Rostock, Archäologischer Anzeiger 1918, Spalte 119f. Nr. 12 Abb. 7.

Eine Rostocker 'Schliemann-Dublette'

Fragment eines bronzezeitlichen Gefäßes aus Troja (Inv. Ro147-1)

Im Verlauf der umfangreichen Grabungen, die Heinrich Schliemann von 1870 bis 1890 in Troja durchführte, wurden zahlreiche spektakuläre Objekte geborgen, darunter der berühmte "Schatz des Priamos" mit verschiedenen Schmuckteilen und Gefäßen aus Gold. Wie bei jeder archäologischen Grabung in einer bronzezeitlichen Siedlung bestand der größte Teil des Fundgutes jedoch aus abertausenden Scherben von zumeist einfachen, wenig beeindruckenden Keramikgefäßen.

Zu diesen Keramikfunden aus Troja zählt die 'Gesichtsvase' mit der Inventarnummer Ro147-1, die wir anlässlich des 200. Geburtstags Heinrich Schliemanns als Objekt des Semesters präsentieren.

Es handelt sich um einen glockenförmigen Gegenstand, von dem nur rund ein Sechstel erhalten geblieben ist. Der Rest ist in Gips ergänzt. Mit einfachen Mitteln wurden dem Gefäß die Züge eines menschlichen Gesichts verliehen. Aus einem Tonwulst bestehen die Brauenbögen und die kurze, schnabelförmige Nase. Zwei Tonklümpchen bilden die Augen. Und der sichelförmige – im Fall des Rostocker Objekts ergänzte – Griff am Scheitel des Gefäßes sollte vielleicht als Angabe des Haupthaares verstanden werden.

Heinrich Schliemann nimmt seine Funde mit...

Schon seit über 100 Jahren ist es Standard, dass Fundobjekte aus Grabungen in dem Land verbleiben, in dem die Grabungsstätte liegt. Anders noch zu Schliemanns Zeiten. Damals ließen sich mit den staatlichen Behörden, im Fall Trojas also dem osmanischen Reich, Vereinbarungen über die Mitnahme des gesamten oder eines Teils des Fundgutes treffen. So war es Schliemann möglich, eine umfangreiche Sammlung an Fundobjekten aus seinen Grabungen in Troja zusammenzustellen und aus dem osmanischen Reich auszuführen. Der Großteil dieser Sammlung bestand aus einfachen Tongefäßen und einer ungezählten Menge an Keramikscherben aus den verschiedenen Schichten der über 4000-jährigen Besiedlungsgeschichte Trojas.

Zunächst gelangten diese Funde nach Athen, wo sie als Teil einer umfangreichen Privatsammlung im Haus der Familie Schliemann aufbewahrt und präsentiert wurden. Schon früh beschäftigte sich Schliemann mit der Frage, was mit den Funden auf lange Sicht geschehen sollte. Auf jeden Fall sollte die Sammlung als Ganzes erhalten bleiben und Zeugnis ablegen für die – jedenfalls aus Schliemanns Sicht – revolutionäre wissenschaftliche Arbeit, die er mit der Ausgrabung von Troja auf dem Gebiet der Archäologie, ja der europäischen Geistesgeschichte insgesamt geleistet hatte. Eine der frühesten Ideen Schliemanns bestand darin, die Sammlung gesamthaft seinem Heimatland Mecklenburg zu übereignen. Diese und andere Ideen, die eine Schenkung an Museen in verschiedenen europäischen Ländern oder sogar in den USA vorsahen, gab Schliemann jedoch schnell wieder auf.

… und bringt sie nach Berlin – "zu ewigem Besitze und ungetrennter Aufbewahrung"

Erst als seine Forschungsresultate nach der anfänglichen Skepsis auch in Deutschland mit größerem Wohlwollen aufgenommen wurden, entschied sich Schliemann schließlich, die Sammlung als Geschenk den Königlichen Museen in Berlin zu übergeben. In seinem Schreiben, mit dem er 1880 die Schenkung ankündigte, hielt er fest, dass er die Absicht habe, seine "Sammlung trojanischer Altertümer dem deutschen Volke zu ewigem Besitze und ungetrennter Aufbewahrung in seiner Hauptstadt zu schenken und zu diesem Behufe dem Deutschen Reiche zu übergeben."

Im Verlauf der nächsten Jahre gelangte die Schliemannsche Sammlung tatsächlich vollständig nach Berlin. Zusammen mit weiteren Funden aus Troja, die erst nach dem Tod Schliemanns in den Grabungskampagnen bis 1894 geborgen wurden, bildet sie dort bis heute einen wichtigen Bestandteil des Museums für Vor- und Frühgeschichte.

Wie aber gelangte das Gefäß, das wir als Objekt des Semesters präsentieren, in die Sammlung der Universität Rostock, – nachdem Schliemann doch bestimmt hatte, dass seine Funde zu "ungetrennter Aufbewahrung" an die Königlichen Museen in Berlin übergeben werden sollten?

Berliner 'Schliemann-Dubletten' für das Deutsche Reich

Der Grund liegt im späteren Umgang mit den Schliemannschen Funden in Berlin. Schon früh war an den Königlichen Museen die Idee entstanden, eine Anzahl von Objekten aus der Sammlung an andere Einrichtungen des Deutschen Reiches abzugeben. Ausschlaggebend war dafür die Einsicht, dass vor allem die Funde aus den bronzezeitlichen Schichten Trojas im Wesentlichen aus einer großen Anzahl von sehr ähnlichen Objekten bestanden, deren gesamthafte Präsentation auf den Besucher einen ermüdenden Eindruck machen musste. Es sollten deshalb sogenannte Dubletten, das heißt Objekte, die in nahezu identischer Form in größerer Zahl vorlagen, aussortiert und anderen Museen und Sammlungen für Forschungs- und Studienzwecke zur Verfügung gestellt werden.

Realisieren ließ sich die Abgabe solcher 'Dubletten' allerdings erst nach dem Tod Schliemanns im Jahr 1890. Der Ausgräber von Troja war damit nämlich nicht einverstanden gewesen, so dass die Idee erst umgesetzt werden konnte, nachdem Schliemann verstorben war und seine Witwe Sophia in die Aufteilung der Funde eingewilligt hatte. Von 1895 bis 1900 wurden die 'Schliemann-Dubletten' aussortiert und 1902 schließlich auf nicht weniger als 15 Museen und über 20 Universitätssammlungen in Deutschland verteilt. Insgesamt gaben die Berliner Museen damals 7487 Objekte und eine ungezählte Menge von einfachen Keramikscherben ab. Je nach Funktion und Bedeutung der Einrichtung wurden größere oder kleinere 'Portionen' an Dubletten versandt. An die Universität Rostock gelangte eine Kollektion mittlerer Größe. Sie umfasste rund 300 Objekte, darunter fast 40 vollständige oder ergänzte Keramikgefäße, aber auch zahlreiche 'Spinnwirteln' aus Ton sowie Stein- und Knochengeräte.